執筆者・監修者:薬剤師

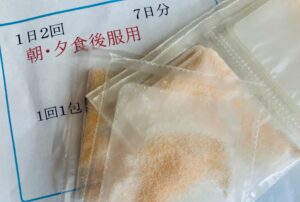

「食後に飲んでください」

そう言われてもそもそも食事時間がバラバラでうまくタイミングが取れない…。そんな悩みを感じていませんか?今回は、食事が不規則な人が無理なく服用を続けるための工夫や、薬剤師に相談すべきポイントをご紹介します。

食事が不規則な人が感じる服薬の悩み

一般的にお薬は食後に服用するよう指示されることが多いですが、食事が不規則な場合はいつ飲めばいいか迷いますよね。まずは、食事が不規則な人が感じる服用の悩みについて解説します。

食後に飲む薬のタイミングが取りにくい

多くのお薬は「食後に服用」と指示されています。しかし、忙しくて食事の時間が取れなかったり、毎日食事の時間がバラバラになってしまったりする方も多いですよね。

「食後」と書かれていると、何か食べなければお薬が飲めないと思ってしまい、服用のタイミングを逃すケースもあります。薬剤師として実際に服薬指導をしている中で「朝食を食べなかったのでお薬を飲まなかった」と患者さんに言われることも少なくありません。

一般的にお薬が「食後に服用」とされているのには、次のような理由があります。

● 服用タイミングを理解しやすく、お薬の服用を習慣化しやすい

● 胃の中に内容物がある状態なので、お薬による胃の粘膜への刺激を緩和できる

● 食後は消化が始まり、胃や腸が活発に動いて血流も増えるため、薬の吸収がスムーズになる

しかし、多くのお薬は必ずしも食後の服用でなくても問題ありません。胃の粘膜への刺激が強いお薬や、食事によって吸収に大きな影響が出るお薬でなければ、空腹時であっても服用できます。

食事が不規則な場合は、食事の有無ではなく、服用する時間を決めておくとよいでしょう。毎日一定の時間に服用することで、1日を通して安定した効果を持続させることが大切です。

飲み忘れや過剰服用のリスクがある

規則正しく食事を摂っている場合は、食後にお薬を飲むことで「食後=服用」と結びつけて習慣化しやすいというメリットがあります。しかし、食事が不規則だとお薬の服用のリズムも崩れやすく、お薬の飲み忘れにつながります。

一方で、「飲み忘れたから次の分と一緒に飲んでおこう」といった自己判断による服用の変更も危険です。たとえば「朝食が遅く、昼食との間隔が短い」というようにお薬を飲む間隔が短くなってしまうと、結果的に過剰に服用してしまうケースもあります。

お薬によっては一度に多く飲むことで副作用が出やすくなったり、効果が強く出すぎて体に負担がかかることがあります。

飲み忘れ防止のためには、スマートフォンのアラーム機能や服薬管理アプリを活用するのもおすすめです。最近は「飲み忘れないように服用する時間に通知が来る」タイプのアプリもあり、不規則な生活の中でも服用のリズムを整えるサポートになります。

たとえば、LINEの「つながる薬局」というサービスでは、「服用スケジュール」という飲み忘れを防ぐための機能があります。この服用スケジュールに、お薬を飲むタイミングや通知がほしい時間を登録しておくと、LINEに「お薬の時間です」と通知が届きます。

お薬を飲んだ後には「飲んだ」という記録も残せるので、この服用スケジュールを見れば忘れずに飲めたかどうかの確認も簡単にできます。

つながる薬局のサービスをぜひご利用ください。

つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!

つながる薬局を利用できる薬局はこちら!

空腹時に飲んでいい薬かどうか不安になる

「食後と書かれているけれど、空腹で飲むとどうなるの?」と不安に感じる方も多いでしょう。お薬によっては、空腹で服用すると胃を刺激して胃痛や吐き気などの副作用が出る場合がありますが、空腹時に服用しても問題ないお薬も多いです。

一方で、お薬によってはしっかり吸収させるために、空腹時に飲むほうが効果的なものもあります。「食前」や「食間」など、食後以外を指定されている場合は、そのお薬にとって最も効果的な服用タイミングを指定されていると考えられます。服用タイミングとして食後以外を指定されている場合は、指示通りにきちんと服用することが大切です。

食事に関係する薬の種類と注意点

お薬の服用タイミングの指示には、おもに食前、食後、食間があります。ここからは、それぞれの服用タイミングの違いや、空腹で飲むと影響が出やすいお薬の種類を解説します。

お薬の服用タイミングの指示には、おもに食前、食後、食間があります。ここからは、それぞれの服用タイミングの違いや、空腹で飲むと影響が出やすいお薬の種類を解説します。

食前・食後・食間の違いとは?

お薬の服用タイミングは「食後」となっている場合が多いですが、「食前」や「食間」を指示されることもあります。下記の表に服用タイミングの意味をまとめました。

| 食前 | 食事の約30分前 |

| 食後 | 食事を終えてから約30分以内 |

| 食間 | 食事を終えてから約2時間後 |

| 食直前 | 食事の5分~10分以内 |

| 食直後 | 食後5分以内 |

一般的に、お薬の吸収や効果に食事の影響がない場合や、食べ物と一緒でなければ吸収されにくい場合、胃の粘膜を刺激して胃腸障害を起こしやすい場合は、お薬を食後または食直後に服用します。

一方で、食事の影響で吸収が妨げられたり、お薬の効果が変わったりする場合は、食事の影響を受けにくい食前や食間の指示になります。

空腹で飲むと影響が出る薬の例

空腹で飲むと影響が出るお薬の代表的なものとしてロキソニンなどの非ステロイド系消炎鎮痛薬(以降NSAIDsと表記)があります。

NSAIDsは胃の粘膜を荒らすことが知られており、胃腸が弱い方の場合は胃の粘膜を保護する胃薬が一緒に処方されることもあります。胃への負担を減らすためにも、少量でもいいので何か食べてから服用するようにしましょう。

また、一部の高脂血症のお薬は食直後(食事のあと5分以内)に服用しなければなりません。これは、お薬が脂溶性であるため、食事から摂った脂がない状態で服用すると吸収されにくくなるためです。

胃への負担や吸収に関係する薬の例

食事の影響でお薬が吸収されにくくなるものもあります。

たとえば、花粉症などのアレルギー症状の治療に用いられるお薬の中には、食事により吸収が妨げられ、食後に服用すると空腹時に服用した場合に比べて血中濃度が大きく低下するため、空腹時に服用しなければならないものもあります。

また、食事中の糖の吸収を抑えて食後の血糖値の上昇を防ぐ糖尿病治療薬は、食後に服用しても十分な効果が得られないため、食直前に服用する必要があります。

不規則な生活でもできる服用の工夫

仕事のシフトや家事・育児などで食事の時間が毎日異なる方も多いですよね。生活リズムが安定しないと、服用のタイミングも乱れやすくなります。お薬の効果を十分に引き出したり、副作用をできるだけ抑えたりするためには、毎日決められた時間にお薬をきちんと服用することが大切です。

仕事のシフトや家事・育児などで食事の時間が毎日異なる方も多いですよね。生活リズムが安定しないと、服用のタイミングも乱れやすくなります。お薬の効果を十分に引き出したり、副作用をできるだけ抑えたりするためには、毎日決められた時間にお薬をきちんと服用することが大切です。

最後に不規則な生活でもできる服用の工夫を紹介します。

飲む時間帯を決めて習慣化

食事のリズムが不規則な場合でも、服用の時間を一定に保つ工夫が有効です。たとえば、食後ではなく「起きてすぐ」「寝る前」など、毎日ほぼ同じ時間に服用できるタイミングを決めると習慣化しやすくなります。

ただし、お薬によっては時間をずらすと効果に影響が出るものもあります。医師や薬剤師に「食後以外でも飲めるか」を確認するようにしましょう。

食事が難しい場合は水分を多めにとる

どうしても食事をとる時間がない場合は、コップ1杯以上の水や白湯でお薬を飲むようにしましょう。水分を多めにとることで、お薬がスムーズに胃まで届きやすくなり、食道や胃への負担を減らしながら、体に吸収されやすくなります。

お薬によっては、水や白湯以外で飲むことに問題がない場合もあるので、事前に薬剤師に確認しておくとよいでしょう。

もし空腹時の服用に不安がある場合は、クラッカーやおにぎりなど、少量でもいいので胃に何か入れてから服用するのもおすすめです。少量でも何か食べることで、胃の中の状態を食後の状態に近づけることができます。

まずは薬剤師に相談を

食事が不規則でお薬をきちんと服用するのが難しいという場合は、まずは薬剤師に相談してみましょう。薬剤師は、食事のリズムに合わせた飲み方の提案や、食後以外のタイミングで服用できるお薬への切り替えなど、柔軟なアドバイスをしてくれます。

薬剤師に相談することで、無理に食事のリズムを変えることなく、あなたの生活に合った最適な服薬方法を見つけられます。治療効果をしっかり引き出し、体調を安定させるためには、忙しい毎日の中でもお薬を正しく使うことが大切です。小さな不安や悩みでも、まずは気軽に相談してみましょう。

お薬の服用について気軽に薬剤師に相談したい場合は、「つながる薬局」のサービスがおすすめです。LINEで「つながる薬局」を友だち登録して、お好きな薬局をかかりつけ薬局として登録するだけでLINEで気軽に相談できます。

薬局への処方箋送信やお薬手帳の管理などにも活用できるサービスなので、ぜひ登録を検討してみてください。

つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!

つながる薬局を利用できる薬局はこちら!