執筆者・監修者:薬剤師

「お薬の飲み方で効果は変わるの?」

「飲み方で守るべきルールはある?」

「お薬は水で飲まないとダメ?」

上記のように、お薬の飲み方に不安や疑問を感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。お薬は正しく飲むことで効果を十分に発揮し、副作用がでる可能性を減らせます。

この記事では、お薬を飲む姿勢・時間・水分量・飲み合わせなど、薬局でも相談が多い基本的な服用ルールを具体例を提示しながら解説します。最後まで読めば、不安なくお薬が服用でき、十分な効果が得られるようになるでしょう。

お薬の飲み方が効果に与える影響とは?

お薬は成分のみならず、飲み方でも体内での働き方が変わります。十分な効果を得るには、用法に気をつける必要があります。ここでは、飲み方に関する基本的な考え方について、詳しく見ていきましょう。

正しい飲み方でお薬の効果が最大化する理由

お薬は用法を守ることで、体内へ適切に吸収され、効果を最大限に発揮します。服用した後、体内への吸収や代謝を経て排泄されます。この過程で効果を発揮するため、最適な飲み方として用法が指定されているのです。そのため、飲み方が不適切だと、吸収が遅れたり、十分に働かなかったりします。また、水以外の飲み物により成分の働きが変わる場合もあります。体内で正しく分布・代謝・排泄される流れを妨げないよう、飲み方を守ることが重要です。

間違った飲み方がもたらすリスク

間違った飲み方は、効果が得られない原因になります。食後のお薬を空腹時に飲むと、吸収が悪くなり期待していた効果が得られないことがあります。また、指示通りの量を服用しなければ、副作用により体調を崩す可能性もあるでしょう。水以外で服用した場合、作用に影響を与えたり、副作用のリスクが高まる場合もあります。お薬を安全に使い、期待する効果を得るには、飲み方を守ることが大切です。

お薬の基本的な飲み方と守るべきルール

お薬を正しく使うには、基本的な飲み方やルールの理解が欠かせません。自己判断による服用は、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、服用時に気をつけたい基本事項について、詳しく見ていきます。

お薬を正しく使うには、基本的な飲み方やルールの理解が欠かせません。自己判断による服用は、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。ここでは、服用時に気をつけたい基本事項について、詳しく見ていきます。

お薬を飲むときの基本姿勢

お薬を飲む際、基本姿勢を守ることは、安全を担保するために重要です。背筋を伸ばして座った姿勢で飲めば、飲み込んだものが気道に入ってしまう”誤嚥(ごえん)”を防ぎ、お薬が食道に引っかかるのを避けられます。また、寝たまま飲むと、お薬がうまく下に流れず食道に炎症が起きる可能性があります。寝たきりの方も、可能な限り上体を起こすようにして服用してください。お薬を飲む際は、姿勢の意識も重要のため、基本姿勢を守り安全に服用できるようにしましょう。

適切な水分量で服用する重要性

適切な水分量も、お薬を安全に使う上で欠かせません。水分が少ないと食道に引っかかり、傷や炎症を引き起こす可能性があります。また、胃にも負担がかかりやすくなります。適切な量としては、コップ1杯分(150~200ml)が目安です。成分の溶けやすさや吸収のよさにも関連するため、適切な水分量を意識した服用が大切です。

お薬を砕いたり分割したりする際の注意点

お薬を砕いたり分割したりする際は注意が必要です。効果が弱くなったり、副作用が強く出たりする可能性があります。たとえば、腸で溶けるように作られた腸溶錠や、ゆっくり効くよう設計された徐放錠、粉や液を閉じ込めたカプセルは、形を保つことで本来の働きをするのです。これらを砕くと、お薬が意図しない場所で溶けたり、一気に吸収されたりして、体に負担がかかる可能性があります。お薬は、種類に応じて使い方を守ることが重要です。

お薬の飲み方について専門家に相談したい場合には、LINEで気軽に薬剤師に相談できる「つながる薬局」のサービスがおすすめです。LINEで友だち登録後にお好きな薬局をかかりつけ薬局登録すれば、薬剤師にLINEで相談ができるため、安心してお薬を服用したい方は「つながる薬局」をご利用ください。

つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!

つながる薬局を利用できる薬局はこちら!

食事との関係で変わるお薬の飲み方

お薬の効果は、食事と服用の時間差によって左右されることがあります。飲む時間を間違えると、効き目が弱まったり体に負担をかけたりする可能性もあるので気をつける必要があります。ここでは、お薬の飲み方と食事との関係ついて、詳しく見ていきましょう。

食前・食後・食間の違い

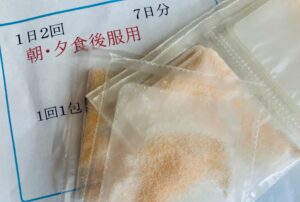

お薬の用法には、食前・食後・食間など時間に関する以下の決まりがあります。

● 食前:食事の約30分前

● 食後:食後30分以内

● 食間:食後2時間ほど空ける

これらの時間に飲む理由は、お薬がしっかり吸収され、体への負担を減らすためです。たとえば、空腹時の方が効くお薬や、食後に飲むことで胃を守るお薬があります。用法を守ることは、安全で確かな効果を得るために重要です。

空腹時に飲むお薬とその理由

空腹時の服用は、吸収を高めたり、効果を早く出したりするように設定されています。代表的なものでは、骨粗鬆症薬や胃の運動を助けるお薬、吐き気止めなどが挙げられます。たとえば骨粗鬆症薬には、食べ物と一緒に服用すると吸収が大きく下がるため、朝起きてすぐの空腹時に飲むよう設定されているものがあります。飲み方を守ることで、期待していた本来の効果をしっかり引き出せるため、時間や条件に関する意識も欠かせません。

食後に服用したほうがよいお薬の種類

食後の服用が設定されているお薬には、胃薬・消化酵素薬・脂溶性ビタミン剤などが挙げられます。これらは食後服用で吸収が安定し、効果が出やすくなる特徴があります。また、食事によって胃が保護されるため、副作用を防ぎやすくなる効果も見込めるでしょう。飲み方を意識し、適切な時間に服用することが、安全かつ効果的な治療につながります。

お薬は水で飲むべき?避けるべき飲み物とは

飲み物によっては、お薬の効き方に影響を与える可能性があります。知らずに選んだ飲み物が効果を弱めたり、副作用を強めたりすることもあるのです。ここでは、服用時に適した飲み物と注意が必要な具体例について、詳しく見ていきましょう。

飲み物によっては、お薬の効き方に影響を与える可能性があります。知らずに選んだ飲み物が効果を弱めたり、副作用を強めたりすることもあるのです。ここでは、服用時に適した飲み物と注意が必要な具体例について、詳しく見ていきましょう。

お薬を水で飲むのがよい理由

水は成分の吸収や働きに影響を与えにくく、体内で安定して作用が期待されるため推奨されています。水はお薬との相互作用が少なく、基本的に安心して使える飲み物です。

一方、お茶やジュースなどは成分と反応し、効果や副作用の強弱に影響をあたえる可能性があります。そのため、お薬はできる限り水での服用を心がけると安心です。飲み物による違いを理解して、安全かつ効果的なな服用につなげましょう。

お薬を飲む際に気をつけるべき飲み物

注意が必要な飲み物は複数あり、飲み合わせ次第で効果や副作用に影響をおよぼす可能性があります。以下の表に気をつけたい飲み物の代表例をまとめたので、参考にしてください。

| 飲み物 | 飲み合わせが悪いお薬 | 飲み合わせが悪い理由 |

| グレープフルーツジュース | 降圧剤など | 成分の分解が抑えられ、効果が強く出る可能性がある |

| 緑茶 | 鉄剤など | 成分の吸収や働きを阻害し、十分な効果が得られなくなる可能性がある |

| コーヒー・紅茶 | 気管支喘息薬など | 過度の中枢神経刺激作用により副作用が出る可能性が高まる |

| アルコール | 風邪薬・睡眠薬など | 眠気やだるさなどの副作用が強くなり、日常生活に支障をきたす可能性がある |

なお、飲み物との飲み合わせが気になる方は、「つながる薬局」のサービスを活用してLINEで薬剤師に相談してみてはいかがでしょうか。かかりつけ薬局登録すれば薬剤師へLINEで相談できるようになるため、お薬の服用方法が気になる方は「つながる薬局」をご利用ください。

間違いやすいお薬の飲み方と対処法

お薬を用量・用法を守って飲むつもりでいても、思わぬうっかりや勘違いにより飲み忘れなどがおこる可能性があります。健康を守るには、間違いやすい場面と正しい対処法を知ることが大切です。ここでは、よくある誤りとその対応について、詳しく見ていきましょう。

お薬を飲み忘れた場合の対応方法

お薬を飲み忘れた場合は、気づいた時点での早期服用が基本です。ただし、次の服用時間が近い場合は2回分をまとめて飲まず、1回分をスキップするようにしましょう。2回分をまとめて飲むと、副作用のリスクが高まる可能性があります。お薬によっては上記対応に当てはまらない例外もあるため、飲み忘れに気づいた際は、薬剤師に相談して対応を確認しましょう。適切な判断が、安全な服用につながります。

かかりつけの薬剤師に飲み忘れの場合の対応について相談したいなら、「つながる薬局」がおすすめです。かかりつけ薬局登録すれば気軽にLINEで相談ができるため、お薬の飲み方について相談したい方は、「つながる薬局」をご利用ください。

つながる薬局は、薬局への処方箋送信から健康・お薬相談、お薬手帳までLINEひとつでご利用いただけるサービスです!

つながる薬局を利用できる薬局はこちら!

複数のお薬を飲む際の順番と間隔

複数のお薬を飲む際、基本的に同時に服用して問題ないことが多いです。ただし、組み合わせによっては注意が必要で、制酸剤は一部の抗菌薬の吸収を妨げる可能性があり、間隔を空けて飲む必要があります。また、お薬同士が反応して効果に影響する場合もあります。お薬の種類によって適切な飲み方は異なるため、不安があるときは薬剤師に確認してください。正しい順番と間隔が、安全な服用につながります。

まとめ

お薬は、用法・用量・タイミング・水分量などの飲み方を守ることで、本来の効果を発揮しやすくなり、副作用のリスクも減らせます。飲み忘れや飲み合わせの注意点など、間違いやすいポイントをあらかじめ知っておくことも重要です。気になる点があれば薬剤師に相談し、自分に合った服用方法を確認することが、安全で確実な治療につながります。当記事を参考に、毎日の服薬管理に役立ててください。