マイナンバーカードの活用が進む今、地域医療の現場に求められるデジタル対応とは?

2025年6月11日に開催したウェビナーでは、デジタル庁 国民向けサービスグループ 次長/審議官 三浦明様をお迎えし、デジタル庁が推進するマイナンバーカードの利用拡大構想や、マイナポータルの仕組み・マイナポータルAPIの活用事例等についてご紹介いただきました。本記事では、ウェビナーで語られたマイナンバーカードの活用状況と医療DXの展望についてレポートします。

DX関連の新たな業務が「なぜ求められているのか」「この先どんな意味を持つのか」を整理し捉え直すきっかけとして、ぜひご一読ください。

〈スピーカー〉

デジタル庁 国民向けサービスグループ 次長/審議官 三浦 明 様

〈司会〉

株式会社ファーマシフト 代表取締役社長 多湖 健太郎

1.マイナンバーカードの進化と広がる利用シーン

三浦様はまず、マイナンバーカードの仕組みとそのセキュリティレベルについて説明されました。カードには氏名や顔写真に加えてICチップが搭載されており、ここに格納された「電子証明書」が、仮想空間における本人確認(eKYC:Electronic Know Your Customer)を可能にします。

この仕組みにより、確定申告や銀行口座の開設、健康保険証としての利用など、さまざまなオンライン手続きが安全に行えるようになります。ICチップには電子証明書、空き容量、券面情報の3要素が搭載されており、仮にカードを落とした場合でも、それ単体では悪用されることはなく、非常に高い安全性が確保されています。

さらに、日本ではこうしたICチップ付きの高度な本人確認機能を備えたカードが1億枚以上も発行されています。三浦様は、「この規模で実現できている国は、世界的に見ても非常に稀」と述べられ、国際的にも高い水準にあることを紹介しました。

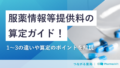

マイナンバーカードの利用シーンは、以下の通り多岐にわたります。

マイナンバーカードの活用は行政手続きにも広がっており、コンビニでの住民票交付や、マイナポータルを通じた引っ越し手続き、子育て・介護サービスの申請、災害時の罹災証明の発行などにも利用されています。こうした取り組みは、災害対応の迅速化や自治体職員の負担軽減にも貢献しています。

近年では、カードの機能をスマートフォンに搭載する動きも進んでおり、Androidではすでに対応済み、2025年6月にはiPhoneへの実装も開始されます(6月24日リリース)。iPhoneでは、電子証明書に加えて券面情報(氏名・生年月日・住所・顔写真)を証明する機能も盛り込まれる設計となっており、例えば、お酒の購入時年齢確認などより多用途な活用が期待されます。

マイナンバーカードを利用した取組みとしては、入館証や社員証、国家資格証(薬剤師・社労士・福祉系資格など)への応用も始まっています。

また、マイナンバーカードを用いた救急医療対応(マイナ救急)の実証も進行中で、救急搬送時に患者が意識不明でも、カード所持による認証で救急隊員が既往歴や薬剤情報の取得が可能となり、今後いざという場面で重要な役割を果たすことが見込まれます。

このように、マイナンバーカードは単なる身分証明書を超えて、医療・行政・災害対応など多様な分野での活用が広がっており、市民生活を豊かにし、行政サービスを効率的に提供することを可能としています。三浦様からは、このような動きに対して、医療サービス、薬局サービスもこれに置いて行かれないように、サービスレベルを上げてほしいという思いを伝えていただきました。

2.マイナポータルの利便性と機能拡張

三浦様は、マイナポータルについて「ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)が大幅に改善され、非常に使いやすくなった」と述べられ、利用者の情報閲覧機能、オンライン申請機能、認証連携機能の3つの主要機能を紹介し、是非とも一度アクセスをとの話がありました。

- 利用者の情報閲覧機能: 各行政機関が保有する自身の情報(健康保険証情報、税情報、薬剤情報、予防接種の履歴など)を確認できる。また、自身の情報が行政機関でどのようにやりとりされたかチェックできる。

- オンライン申請機能: なりすましができない高度なセキュリティで本人確認を行い、行政手続き(引越し、パスポート申請、国民年金の免除、公金受取口座、マイナ保険証等)をオンラインで行える。

- 認証連携機能: 民間サービス(e-Tax、ねんきんネット等)での本人確認にマイナンバーカードを活用できる。

特に、医療費情報や薬剤情報がマイナポータルで確認できることは、患者自身の健康管理に役立ちます。さらに、マイナポータルAPIを通じて民間サービスとの連携も可能になりました。マイナポータル上の服薬情報を民間のお薬手帳アプリに取り込むことで、調剤された薬剤情報を一元的に管理・閲覧できます。こうした仕組みは、患者さんにとってより分かりやすい服薬履歴の可視化に貢献しています。「つながる薬局」においてもマイナポータル連携を実装しており、調剤元を問わず薬剤情報の取得が可能になっています。

3.医療DXの推進と薬局の課題

医療DXについては、令和6年度に議論された以下の柱が示されました。

- 全国医療情報プラットフォームの構築

- 医療等情報の二次利用の推進

- 医療DX の実施主体

- マイナ保険証の利用促進、生成AI等の医療分野への活用

全国医療情報プラットフォームは現在実証段階にあり、3文書6情報(診療情報提供書、退院時サマリー、健診結果など)の共有が可能になる基盤を構築中とのことです。また、デジタル庁では標準型電子カルテの開発も進めていると述べられました。

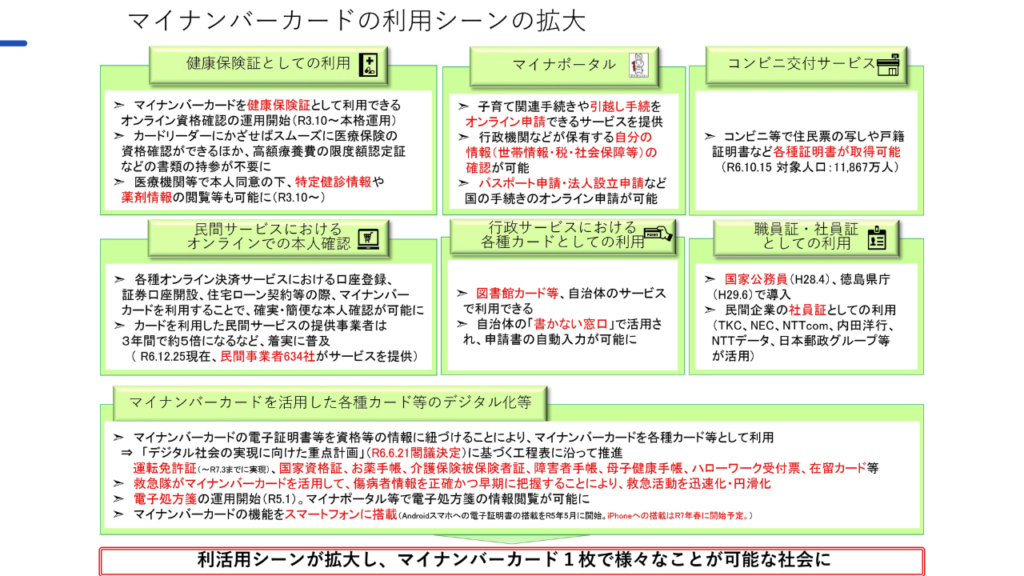

マイナ保険証の利用については、薬局での使用率が病院や診療所に比べて高くない現状を課題として挙げ、協力を呼びかけました。

4.医療法改正と地域医療における薬局の新たな役割

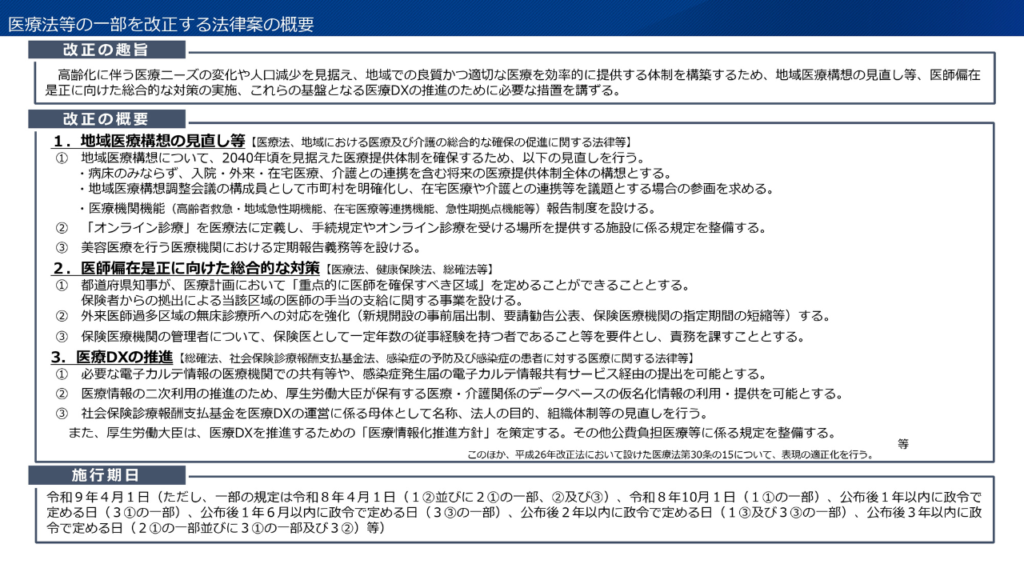

講演の終盤では、医療DXの注目すべき動きとして「医療法」の改正案にも言及されました。今国会での成立は見送られたものの、医療提供体制の一翼を担う薬局にとっても無関係ではない重要な動きだということです。

今回の医療法改正案では「医療DXの推進」が大きな柱の一つとして明記されています。改正案に盛り込まれている主なポイントとして、次の3点が挙げられました。

- 電子カルテ情報の共有:必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。

- 医療データの二次利用の促進:厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。

- 診療報酬支払基金の役割強化:社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

こうした法整備の背景には、日本の人口構造の大きな変化があるそうです。2025年には団塊の世代が75歳を迎え、高齢者人口は85歳以上を中心に、2040年頃のピークに向けて今後も増加していくと見込まれています。こうした中、高齢化の進行に伴う労働力人口の急減・在宅療養者の増加・救急搬送の増大といった複合的な課題に直面することになります。

また、地域ごとの高齢化の進行度には大きなばらつきがあるため、全国一律の対応方法では立ち行かなくなる可能性があります。そのためには、医療提供体制の地域最適化と、それを支える情報連携・デジタル化が欠かせないということです。

世の中のデジタル水準は確実に上がっており、医療業界も薬局業界も、それに見合ったレベルアップが求められています。薬局がこれをどう受け止め、どのように地域医療の担い手として機能していくかが、今後の薬局の価値を左右することになるでしょう。

今後の薬局の役割について、AIによる情報提供や飲み合わせの確認が高度化する中で、「人」にしかできないサービスに注力することが重要となります。OTC薬の情報も網羅した健康管理や、生活全体を支える対人サービスの提供が、これからの薬局に求められるでしょう。

5.まとめ

本ウェビナーを通して、マイナンバーカードの現状と将来性、そしてそれが医療DXにどのように影響を与えるかということが明らかになりました。今後は電子処方箋や医療情報共有基盤の整備が進み、薬局がますます患者に寄り添う存在になることが期待されます。デジタル化の波にどう対応していくのかが、薬局が地域に信頼され、必要とされ続けるために重要となるでしょう。本レポートが、薬局現場における医療DXの理解と実践に向けた一助となれば幸いです。