2026年度の調剤報酬改定は、薬局経営にどのような影響をもたらすのでしょうか?

調剤基本料や各種加算の見直し、医療DXの加速など、次期改定に向けた動きや変更の兆しは既に見え始めています。これからの改定に備えるには、今のうちから最新動向をキャッチアップし、戦略的な準備を進めておくことが重要です。

日本保険薬局協会(NPhA)の医療制度検討委員会・委員であり、株式会社なの花九州 代表取締役専務の永冨 将寛 氏をお迎えし、2026年度調剤報酬改定の改定内容を予測したウェビナーを2025年8月27日に開催しました。今回はその内容の一部をご紹介します。

<スピーカー>

株式会社なの花九州 代表取締役専務 永冨 将寛

<司会>

株式会社ファーマシフト 代表取締役社長 多湖 健太郎

目次

1.各団体の要望

2026年度診療報酬改定に関しては、日本保険薬局協会や日本薬剤師会等の各団体から要望が出されています。

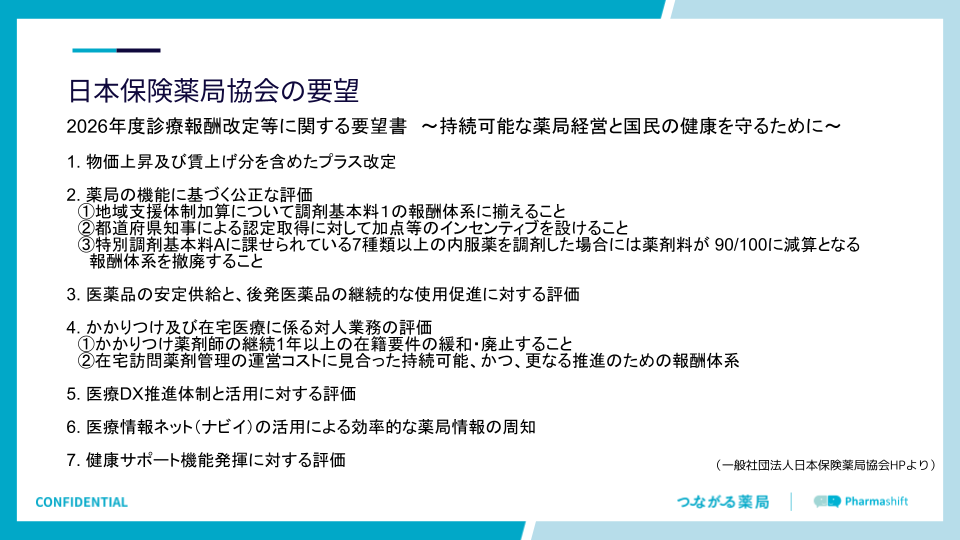

日本保険薬局協会は「2026年度診療報酬改定等に関する要望書」で大きく7項目を掲げています。主に、対人業務を評価する仕組みの拡充と、現場負担に見合った報酬体系の確保などを求めています。物価上昇・賃上げを踏まえたプラス改定、薬局の機能に基づく公正な評価、後発医薬品に対する評価、かかりつけや在宅医療に係る評価、医療DXや健康サポートの評価などが含まれます。

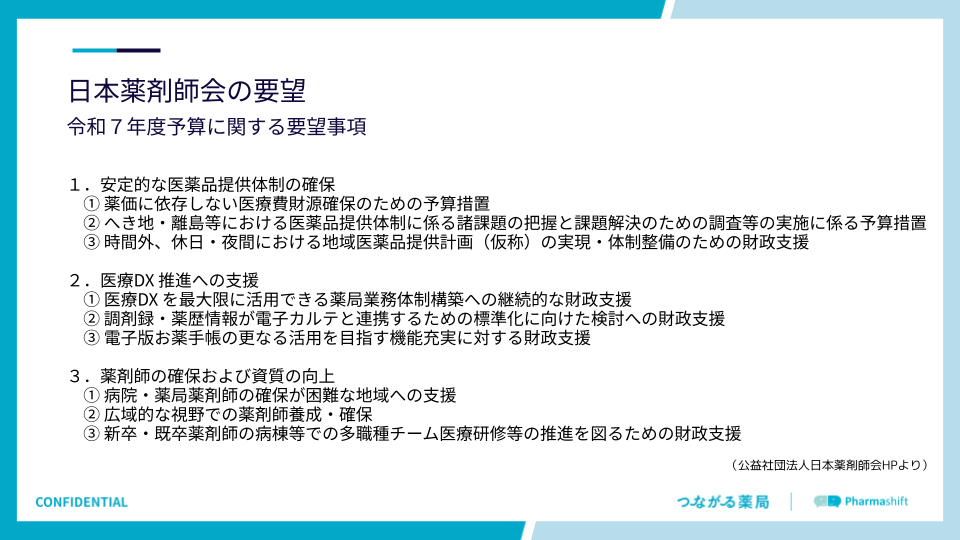

一方、日本薬剤師会は「令和7年度予算に関する要望事項」の中で、安定的な医薬品提供体制の確保、医療DX推進、薬剤師の確保・資質向上の3点を重点項目に掲げ、それらに対する継続的な財政支援を求めています。

さらに、日本チェーンドラッグストア協会は、グループ店舗数による調剤基本料・地域支援体制加算の区分廃止や、敷地内薬局への一律減算の導入に反対しています。全国知事会は経営安定化支援や電子処方箋体制整備などを要望しています。

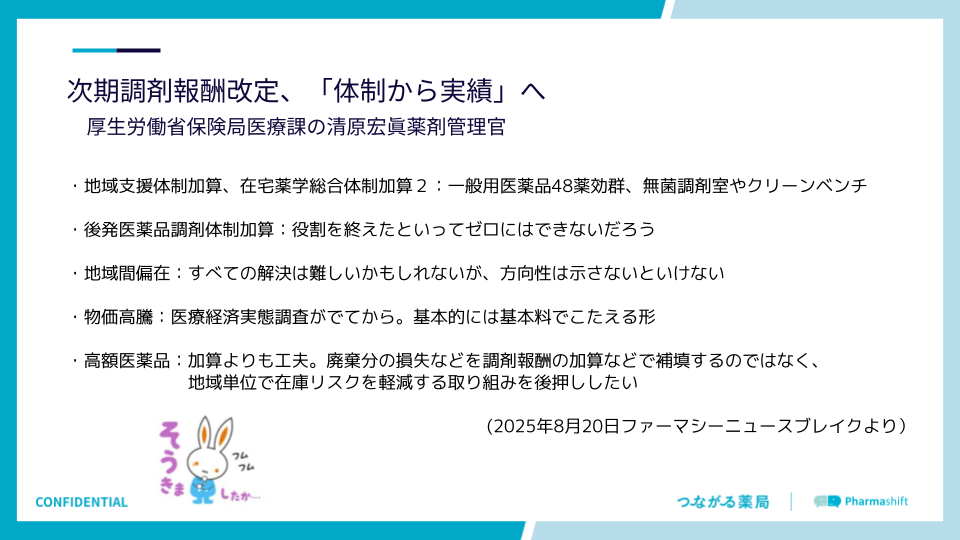

2.厚労省の方針「体制から実績へ」の転換

厚労省保険局からは「次期改定は体制から実績へ」という発言があり、地域支援体制加算や在宅薬学総合体制加算等が設備整備だけでなく、実際の運用・実績に基づいて評価される方向性が示されています。

また、直近の中医協では以下の点が報告されました。

- 在宅薬学総合体制加算2を算定する薬局は勤務薬剤師数が多い傾向

- 在宅医療実施薬局の9割以上が麻薬小売業免許を有するが、実際に麻薬調剤を行うのは約3割で、月10件以下が大半

- 無菌調剤実績は、在宅薬学総合体制加算2を算定する薬局でも約27%にとどまり、多くが「設備の持ち腐れ」状態

- 無菌調剤室の共同利用は進んでいない

これらの結果から、今後は「設備整備だけでなく、実績を評価していく」という方向性がより明確になっているようです。

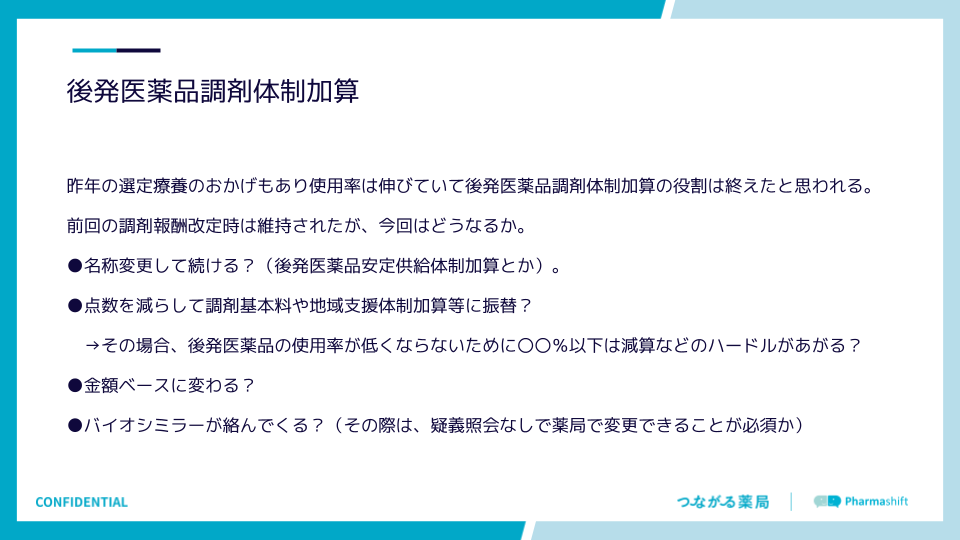

3.後発医薬品調剤体制加算の動向

後発医薬品の使用割合は2024年9月時点で85%に達し、体制加算の役割はほぼ終えたと見られます。今後は「後発医薬品安定供給体制加算」など名称を変更して継続されることや、点数を減算して調剤基本料や地域支援体制加算に組み込まれることなどが検討される可能性があります。

4.地域支援体制加算の動向

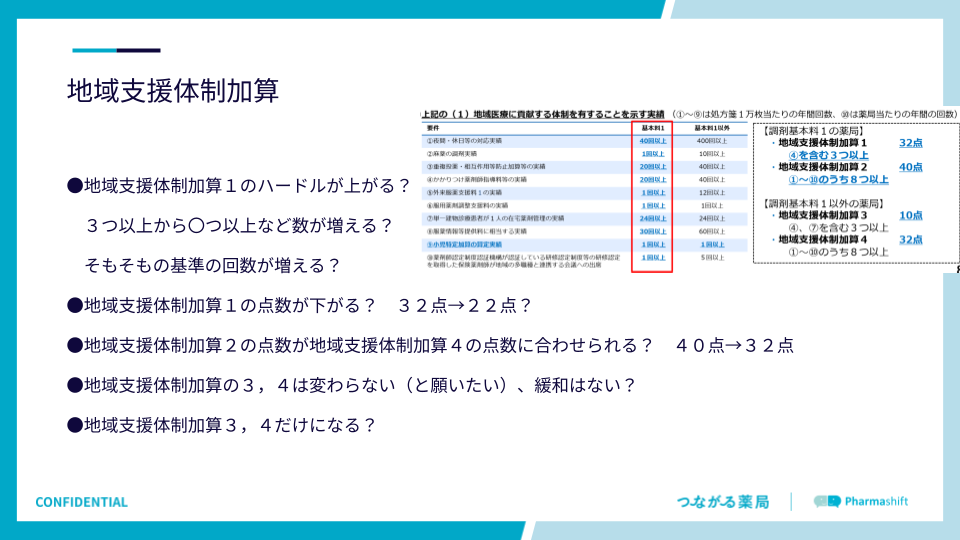

地域支援体制加算は、ここ数年で届出薬局数が大幅に増加しました。令和6年実績では加算3は4,190件、加算4は2,745件と着実に拡大しており、難しいと言われた要件も取り組み次第で算定可能になってきている状況です。

一方で、厚労省は「加算2を目指さず、加算1にとどまる薬局が多い」と問題視しています。そのため、今後は点数差や要件見直しが行われる可能性があります。

薬局としては、かかりつけ患者獲得や在宅対応の強化、服薬フォローの継続実施、医療機関連携の強化などを今から実践しておくことが重要です。

5.調剤基本料の動向

財務省は調剤基本料について、「処方箋集中率が高い薬局の調剤基本料1は縮小すべき」と改革の方向性を示しており、次回改定では調剤基本料1が見直しの対象になる可能性も考えられます。具体的には、集中率基準の厳格化や点数引き下げが想定されます。また、特別調剤基本料Aについては前回改定に引き続き議論が継続しており、今後も適正化の方向で調整が進む可能性があります。

6.薬剤調整料・調剤管理料の動向

院内処方と院外処方の診療報酬の比較では、院内処方が32点であるのに対し、院外処方は238点と約7倍の差があることが示されています。さらに、夜間・休日対応についても、院内には評価がない一方で院外には加算がついており、財務省は報酬上の評価に差がある点を指摘しています。

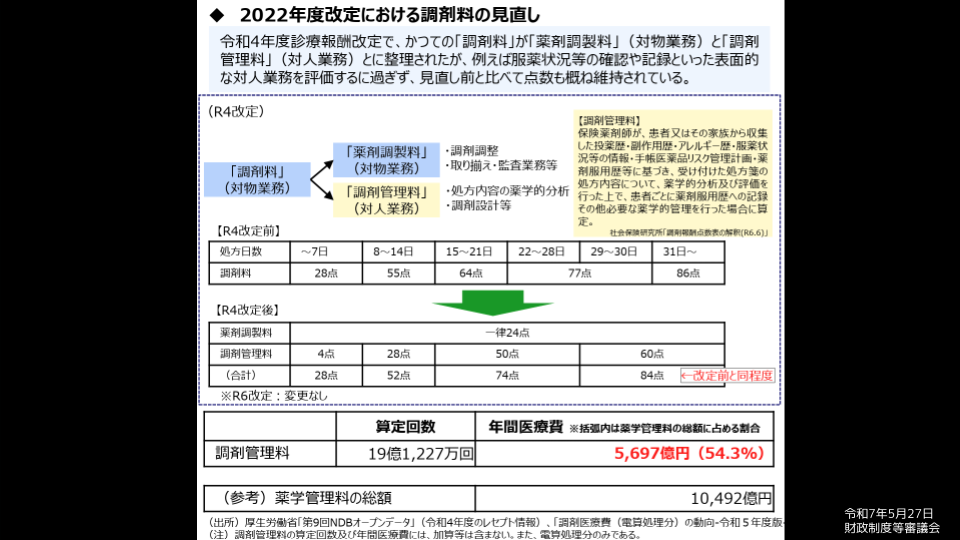

令和4年改定で「調剤料」から「薬剤調整料」と「調剤管理料」に分けられ、現状では、薬剤調整料は一律24点、調剤管理料は処方日数に応じた倍数制となっています。

財務省としては「日数に応じて大きく点数が変わる必要があるのか」といった問題意識を持っている可能性があり、次回改定では一律化の方向が検討されるのではないかと予測されます。

7.リフィル処方箋の動向

リフィル処方について財務省は、短期的に強力に推進していく観点から、KPIの設定や実績が確認できるような仕組みを打ち出すべきとの方向性を示しています。現状、リフィル活用は限定的であるものの、患者さんの利便性や薬局の役割拡大に直結するため、薬局としては適切に対応できるよう準備しておくことが重要です。

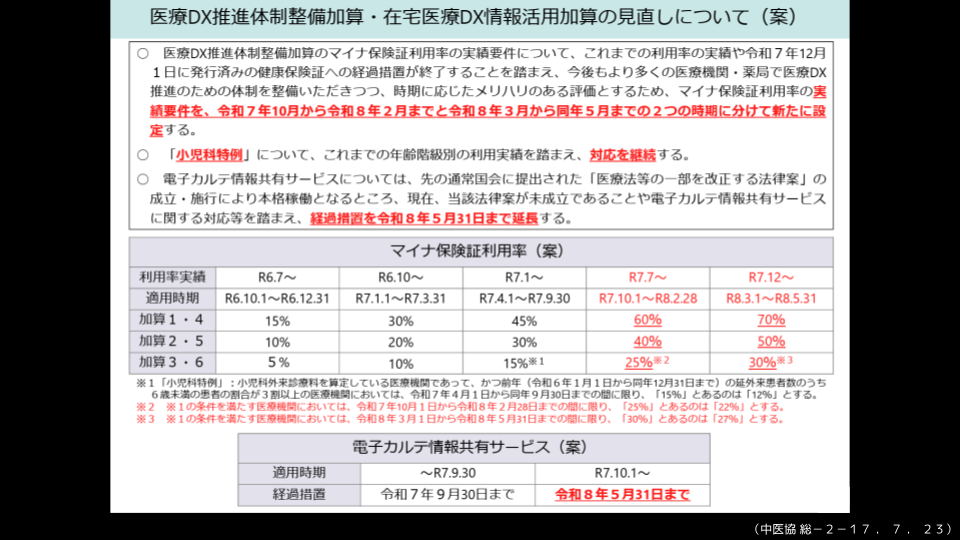

8.医療DX推進体制整備加算の動向

医療DX推進体制整備加算の算定要件の一つである「マイナ保険証利用率」は段階的に引き上げられており、薬局としては引き続き利用率向上に向けて取り組みを進めることが求められています。

日本保険薬局協会が掲げる「医療DX活用による薬物治療の質向上に向けたアクション」では、マイナ保険証利用の拡大、服薬情報の一元管理、そして情報を活用した服薬指導の実施が示されています。重要なのはマイナ保険証を提示してもらうこと自体ではなく、その情報を活用して患者さんの健康に貢献することです。

9.まとめ

2026年度調剤報酬改定は「体制から実績へ」という評価軸の転換が大きな特徴となりそうです。薬局としては、今から「実績づくり」に注力することが重要です。かかりつけ患者の獲得、在宅医療対応、服薬フォロー体制の強化、DXの積極的な活用など、これらの取り組みが、2026年改定を乗り越えるための備えとなるでしょう。