2023年1月より運用が開始された電子処方箋。現在はまだ導入の義務化はされていませんが、政府は2025年夏頃までにほぼ全ての医療機関と薬局へ普及させる方針を明らかにしています。今後、電子処方箋の普及に伴い、患者さんの薬局の選び方が変化し、オンライン服薬指導の需要はますます高まっていくと予想されます。本記事では、電子処方箋の普及の実態と、患者さんの薬局の選び方の変化について解説します。

目次

1.電子処方箋のメリット

電子処方箋とは、医師が発行する処方箋を電子化し、患者、薬局、医療機関間での共有を効率化する仕組みです。このシステムは、紙の処方箋に比べて以下のような利点があります。

直近を含めた過去の薬剤情報が確認可能

患者さんの同意のもと、複数の医療機関や薬局で処方された直近のデータを含む過去5年間の薬剤情報を参照できるようになります。薬剤師がより正確な情報をもとにして調剤を行うことができます。

重複投薬・併用禁忌をシステム上でチェック

電子処方箋管理サービスに登録されている情報を用いて、処方および調剤する薬が重複投薬・併用禁忌に当たらないかをチェックすることが可能です。

入力・保管作業の削減

電子処方箋管理サービスから処方箋のデータをレセコンなどのシステムに取り込むため、処方内容を手入力する作業負荷の軽減や入力ミス防止が期待できます。さらに、紙の処方箋を保管する必要がなくなるため、面倒なファイリング作業が不要となります。

2.電子処方箋普及の現状

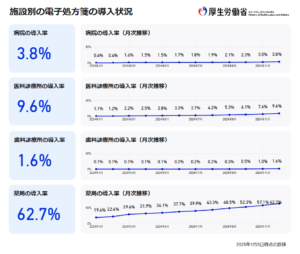

2025年1月5日時点で、電子処方箋の導入は都市部の大手病院や薬局チェーンを中心に進んでいますが、薬局以外の施設での全国的な普及率はまだ低い状況です。厚生労働省は当初、2025年3月末までにおおむね全国の医療機関・薬局に普及させる目標を掲げていましたが、2025年1月22日の発表では、薬局は3月末までに8割弱の導入を、2025年夏頃までにほぼすべての施設での導入を見込む方針としています。

※引用元:デジタル庁「電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード」より ※2025年1月5日時点の数値

普及率が低い理由としては、システム導入にかかる対応の手間や費用負担が大きい、導入施設数が限られ緊要性を感じない、患者さんからの要請がなくニーズが感じられない等が挙げられます。

しかし、電子処方箋が地域医療や患者さんの利便性向上に果たす役割は非常に大きいと考えられます。電子処方箋を地域単位で導入することが実現できれば、連携が容易になるとともに共有可能な処方情報も増え、患者さんの健康管理を一層効果的にサポートできます。また、災害時や緊急時にオンライン診療を実施した際にも、電子処方箋を活用することで処方箋の郵送が困難な被災地でも調剤を受けることができます。

3.普及率向上に向けた政府の取り組み

電子処方箋の普及率向上に向けて、厚生労働省は以下のような施策を進めています。

導入補助金を拡充、医療DX推進体制整備加算の創設

2023年12月に実装した追加機能の補助(補助上限の引上げ)、都道府県による追加導入費用の助成(補助率の引上げ)を実施。また、2025年3月31日までに運用開始することを要件として、マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価した医療DX推進体制整備加算を創設。

公的病院を中心に導入推進を強化

各公的病院団体に対し、マイナ保険証利用率向上と併せて電子処方箋の率先導入を要請。2024年10月に一部民間病院を含む電子処方箋導入準備状況マップを公開しています。マップでは、電子処方箋導入準備状況を地図から検索でき、「運用開始済・運用開始準備中・導入予定」の病院を色付けして掲載しています。

周知広報を強化

電子処方箋の具体的な運用について理解を深めるため、医療機関・薬局、システム事業者向けのセミナーを随時開催。また、国民向けに電子処方箋の利便性や安全性をを広く伝えるためのリーフレット配布等を行っています。

これらの施策を通じて、電子処方箋の普及が加速することが期待されています。また、当初掲げていた2025年3月末までの普及目標に及ばないことを受けて、更なる導入策が講じられる予定です。

4.電子処方箋の普及による、患者さんの薬局の選び方の変化

電子処方箋では、受診時に発行される「処方内容(控え)」に記載された6桁の引換番号と保険情報を、患者さんがスマートフォン等を利用して薬局へ送信することで、現在の処方箋原本を直接薬局へ渡すことと同義になります。

この運用が一般的になれば、これまでの門前の立地重視の選び方から変化し、患者さんはより自由に薬局を選択することができるようになっていくことが予想されます。

生活圏内の薬局利用の増加

事前に処方箋(引換番号)を送信できることにより、患者さんは薬局への移動時間を有効活用することができ、待ち時間削減や混雑回避が可能になります。これにより、受診した医療機関の近くではなく、自宅や職場付近の薬局を利用する患者さんの増加が予想できます。

オンライン服薬指導の利用の増加

電子処方箋により、オンライン服薬指導の流れはさらにスムーズになります。患者さんは医療機関に依頼することなく自らオンライン服薬指導を選択することが可能になり、医療機関は処方箋をFAX等で送信し、郵送するといった手間が不要になります。患者さんは処方箋原本の提出のために、薬局へ行く必要もなくなります。感染・接触リスクを避けたい、プライバシーを保護したい、時間を有効活用したいと考える患者さんにとってメリットのあるオンライン服薬指導は、双方の利便性向上から今後ますます拡大していくことが予想されます。

以下のような患者さんは、電子処方箋とオンライン服薬指導を併用することで、特にメリットを感じやすいと考えられます。

- 小児、高齢者など、薬局で長時間待つことが負担となる方

- 一包化や粉砕、多剤等で受け取りに時間がかかる方

- 栄養剤等の重量のある薬剤を持ち帰るのが大変な方

- 近隣に薬局がないなど、薬局への距離や移動手段に課題を抱える方

このような患者さんには、電子お薬手帳や処方箋送信サービスでの引換番号の送信方法や、オンライン服薬指導の受け方を薬局側から積極的に説明することで、利便性を向上し、かかりつけ薬局化につなげることが可能になります。

5.まとめ

電子処方箋の普及により、医療機関や薬局での情報連携が進むことで、より安全性が高く効果的な治療の提供が可能になり、医療の質が向上していくことが期待できます。また、患者さんの薬局の選び方は今後変化してくことが予想されます。このような環境変化の中で選ばれる薬局になっていくためには、従来のアプローチから一歩進んで電子処方箋の利便性を活用した提案を行い、処方箋事前送信やオンライン服薬指導の提供をしていくことが今後不可欠になるでしょう。そのためにまずは、処方箋事前送信やコミュニケーション手段の拡充といった利便性向上につながる体制の整備、薬局での運用フローの確立などを進めていく必要があります。立地以外の付加価値として薬剤師の専門性を強みに差別化を図るためにも、効率的に患者さんとの接点を多く持つことが重要です。新たなツールの導入や運用体制の確立にはもちろんコストや手間もかかりますが、確実に環境は変化し、ドラッグストアや大手チェーン、他業界などとの競争も激化していきます。課題を乗り越えつつ早期に対応を進めていくことが、患者さんに選ばれる薬局となっていくこと、そして今後の医療の質向上に寄与すると考えられます。