近年、地域医療の充実が求められる中で、薬局・薬剤師が果たす役割についても大きな転換期を迎えています。少子高齢化等の医療環境の変化により、セルフメディケーションの推進や在宅医療の重要性が増す中で、薬局は単に処方箋を受け取り、薬を渡す場ではなく、地域住民が健康や生活の悩みを相談できる存在へと進化することが求められています。健康に関して、「まずは薬局に相談しよう」「薬局に行けば何かしらの解決策が得られる」という信頼を築くことが、薬局として今後の地域医療の質を高めるカギとなります。

本記事では、調剤薬局の現状と課題を整理し、これからの薬局・薬剤師が目指すべき姿、そして地域住民に信頼されるための具体的な実践策を詳しく解説します。

目次

1.調剤薬局の現状と問題点

2024年3月末時点で調剤薬局の店舗数は62,828軒まで拡大しています。その中で、約8割の薬局が病院や診療所の近くに立地している、いわゆる「門前薬局」です。多くの薬局は、近隣の医療機関から出される処方箋の調剤専門の役割に偏重しています。この状況により、患者さんは処方箋がないと薬局を利用する機会が限られ、地域医療が目指すべき本来の姿から乖離してしまっています。

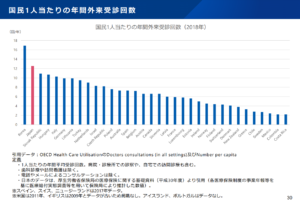

また、2018年時点で日本の国民1人あたりの年間外来受診回数はOECD加盟国の中でも2番目に多く、軽微な症状でも医療機関を受診するケースが多いのが特徴です。本来、セルフメディケーションによりOTC医薬品を用いて対処できる症状でも、医療機関を受診して処方を受ける習慣が定着していることがうかがえます。

この背景には、OTC医薬品で代替できる薬も医師が処方することでOTCの需要が伸びにくいこと、患者さんは医療機関を受診すれば薬代も含めて公的医療保険の適用を受けられ、OTC医薬品を自費で購入するより自己負担額が抑えられる場合もあることが挙げられます。

結果として、薬局は地域の健康相談の最前線になりきれず、患者さんが「とりあえず病院へ行く」という流れが根付いてしまっています。こうした現状を打破するためには、薬局が処方箋なしでも気軽に立ち寄れる場所として認知されることが不可欠です。

2.これからの薬局・薬剤師が目指す姿

厚生労働省は、高齢化が進む中で「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。これは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する体制です。薬剤師には、このシステムの中で「かかりつけ薬剤師・薬局」として、患者さんの健康状態や生活背景をより深く理解し、継続的な健康サポートを行うことが求められています。さらに、個々の患者さんだけでなく、地域全体の健康増進に貢献することも重要な役割となります。

つまり、これからの薬局・薬剤師は、地域に密着した「地域医療の要」としての存在を目指していく必要があり、従来の「処方箋調剤」だけでなく、以下のような多面的な活動が期待されています。

- 健康相談の窓口:住民が体調不良や生活習慣改善について気軽に相談できる場所。

- セルフメディケーションの支援:OTC医薬品や健康食品の適切な使用方法を指導し、軽微な症状への初期対応をサポート。

- 在宅医療の連携拠点:医師や訪問看護師と連携し、在宅患者の服薬管理や健康チェックを支援。

しかし、前述したような状況の中で「薬局は処方箋がないと入りにくい」と感じる人も少なくありません。患者さんが薬局を単なる薬の受け取り場所ではなく、「健康に関する有益な情報を得られる場」として認識し、健康に関する最初の相談窓口として機能するためには、患者さんが薬局を訪れるハードルを下げ、誰でも気軽に相談できる場としての存在感を高めることが、地域に根差した薬局への第一歩となります。薬局の機能を拡張し、地域住民が最初に相談する場所として信頼されることで、薬剤師の専門知識とスキルをより多くの人々に届けられるようになります。

3.地域の健康相談の拠点としての役割を果たすための実践策

では、具体的にどうすれば地域に信頼される薬局を築けるのでしょうか?患者さんが体調の変化を感じたり、自身の健康について相談したいと思ったときに最初にアクセスする場所として想起してもらうには、薬局での体験を改善していくことが重要です。ここでは、具体的な実践策を解説します。

トリアージの視点を持つ

薬局が地域の健康相談窓口になるには、来局した患者さんの症状に応じた適切な対応力が不可欠です。そこで重要になるのが、患者さんの状態を見極めて最適な選択肢を提案する「トリアージ」の考え方です。これは単に薬を販売するのではなく、患者さんの状態を把握し、最適な対応を選択するプロセスです。

薬局におけるトリアージは以下の通りです。

- セルフケアのアドバイス:軽度の不調や生活習慣の見直しで改善が見込める場合には、適切な養生法を提案する。

- OTC医薬品の推奨:市販薬で対応できると判断した場合、適切な薬を提案し、服用方法や注意点を丁寧に説明する。

- 医療機関への受診勧奨:症状が重い場合や医療機関の診察が必要と判断した場合は、迅速に受診を促す。

このように、「患者さんに最適な選択肢を提供する」ことが、地域住民の信頼につながり、リピーターを生む基盤となります。多くの薬局ではOTC医薬品を取り扱っていますが、患者さんが『◯◯ください』と商品名を指定した際に、そのまま渡してしまうケースも少なくありません。症状や生活習慣を聞き取ったうえで、本当にその薬が適しているのかを確認し、必要に応じて別の選択肢を提案する姿勢が求められます。

トリアージを正しく行うには、患者さんの主な症状の緊急度や重症度、見た目の様子、原因等をしっかりと確認することが重要です。また、既往歴や服用中の薬などの背景情報も見逃せません。誤った判断を防ぐには、情報を的確に収集するためのコミュニケーション力や、疾患の知識、OTC医薬品・医療用医薬品への理解が欠かせません。そして、より適切な判断ができるよう、学び続ける姿勢と実践経験の積み重ねが大切です。

多職種や自治体との積極的な連携

地域の健康拠点として薬局が信頼を得るためには、多職種や自治体と情報を共有・協働して、医薬品の提供等を通じて地域住民の健康・医療に貢献することが重要です。以下に、薬剤師が実践できる具体的な連携策を紹介します。

- 多職種連携会議や地域ケア会議への参加

医師、訪問看護師、ケアマネジャーなどと在宅医療の提供体制や地域医療の課題・解決策を共有します。各職種と顔の見える関係を築くことで、患者さんの状態変化や服薬状況について迅速に相談でき、受診勧奨や服薬フォロー時もスムーズに連携できます。さらに情報共有ツールも活用すれば、リアルタイムかつ円滑な情報伝達が可能になり、地域全体で患者さんを支える体制を強化できます。

- 地域住民との接点を増やす健康イベントの共催

地域包括支援センターや自治体、多職種と連携し、無料の血圧測定や健康相談会などを定期開催します。積極的に予防医療に関与することで、地域住民や多職種のスタッフに対して薬剤師の存在を見える化することができ、薬局の健康サポート機能を知ってもらうきっかけとなります。

これらの取り組みを通じて、薬局・薬剤師は地域での存在感を高め、住民に寄り添う健康相談の窓口としての役割を果たすことにつながります。多職種や自治体と手を取り合いながら、より強固な信頼関係を築いていきましょう。

DXの活用と情報発信の強化

患者さんが薬局を身近に感じ薬剤師を頼りやすくするには、利便性を向上し、薬局体験をより良いものにすることが重要です。その方法の一つとして、DXツールの活用が効果的です。オンライン服薬指導の実施や、アプリやLINEを活用したチャット相談窓口を設けることで、来局せずとも薬剤師と気軽につながれる環境を作れます。さらに電子お薬手帳の利用促進によって、服薬履歴や患者情報をリアルタイムで把握することができ、より迅速かつ適切なアドバイスが可能になります。

便利なサービスを提供していても、利用者に知られなければ活用されません。SNSや自社のホームページ、ブログ、店頭ポスターなどを活用し、薬局の便利な機能や健康に役立つ情報を積極的に発信しましょう。たとえば、以下のような日常生活に寄り添ったコンテンツを定期的に発信することで、薬局の存在感を高め、地域住民が自然と相談しやすい環境を作ることができます。

- オンライン服薬指導の利用方法

- チャットでの相談方法

- 季節ごとの健康アドバイス

- 地域の健康イベントのお知らせ

- マイナ保険証の利用方法、メリット

DXツールの活用と情報発信を両立させることで、薬局はより多くの人にとって「困ったときにすぐ相談できる、便利で頼れる存在」になることができます。

4.まとめ

地域住民の健康の入り口として薬局が機能するためには、調剤中心の業態から脱却し、包括的な健康サポート拠点へと進化することが不可欠です。薬剤師が持つ専門知識と多職種連携、さらにデジタル技術の活用により、住民が「まず薬局に相談しよう」と思える環境を整えましょう。地域住民からの信頼は一朝一夕に築けるものではなく、日々の積み重ねが必要です。患者さん一人一人と向き合い信頼を得ていくことが、地域密着の本質であるといえるでしょう。薬剤師自身が社会に向けて職能を発信し、その価値を高めることで、地域における薬局の役割をより一層強固なものにすることができます。