薬局の在宅訪問は、高齢者や通院が困難な患者さんのサポートを充実させる重要な取り組みです。地域に根ざした薬局として選ばれるためには、在宅訪問の実施が必要不可欠です。

本記事では、薬局の在宅訪問の始め方について、業務内容や課題、具体的な流れを詳しく解説します。

1.薬局における在宅訪問の業務内容と課題とは?

業務内容

- 調剤と薬剤の提供

主治医の処方に基づき、患者さんの病状や生活環境に適した形で調剤し、訪問時に持参または配送します。 - 服薬指導・服薬状況の確認

患者さんやその家族に対し、薬の服用方法や副作用について説明し、定期的に服薬状況を確認します。誤服薬や飲み残しの管理も行ない、適切な調剤計画を立てます。 - 薬剤管理

服用中の薬剤や副作用、アレルギー情報を記録し、治療の安全性を確保します。複数の医師から処方された薬がある場合、それらが重複していないか、または相互作用が問題にならないかを確認します。 - 書類作成・医療チームとの連携

訪問時の患者状態や指導内容を記録し、主治医や訪問看護師、ケアマネージャーと情報共有します。

課題

- 人手不足

在宅訪問は通常業務に加わるため、スタッフの負担が増加します。また、訪問業務を担当できる薬剤師の不足も課題です。 - 周知不足

在宅医療における薬局の役割が、患者さんや家族に十分に伝わっていないことがあります。在宅医療での薬の提供について薬局がどのようなサービスを行っているかを積極的に発信することが求められます。

2.在宅訪問を始めるために準備すること

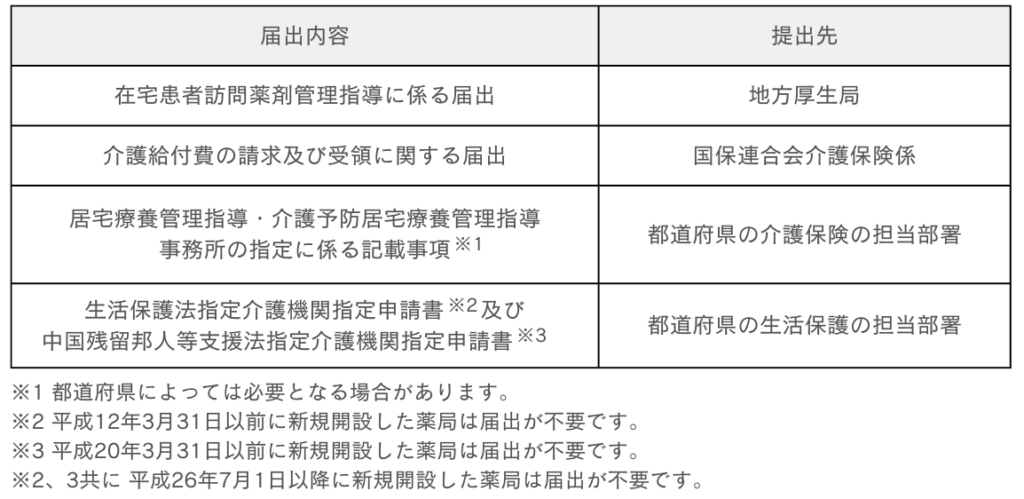

申請書や届出を提出

在宅訪問を始めることを決めたら、まず必要な申請や届出を行ないます。

在宅訪問サービスを始めるにあたり、必ず申請が必要な書類

このほか、緩和医療を行なう場合は麻薬小売業者免許、麻薬小売業者譲渡許可を申請。麻薬や化学療法などの無菌調整を行う場合は、無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出を地方厚生局に提出します。

薬局内掲示物の作成

各種資料の申請に伴い、薬局内での掲示は法令遵守やサービス内容の周知を目的として義務付けられています。在宅訪問を実施している薬局では掲示が必須となるため、必要な掲示物を早めに準備しておきましょう。

- 運用規定の概要

- 介護保険サービス提供事業者としての掲示

- 訪問薬剤管理指導の届出を行なっている旨の掲示

- 無菌製剤処理加算に関する掲示(許可を受けている場合)

関係者との連携強化

在宅訪問を始めるにあたり、医師やケアマネージャーと信頼関係を構築することは重要です。特に、在宅患者の多くが医師からの依頼であるため、日頃から医療機関との連携を密にし、自局のサービス内容を周知しておきましょう。

3.薬剤師の在宅訪問の流れ

薬剤師が在宅訪問を行う際には、事前準備から訪問後のフォローアップまで、一連の流れをしっかりと管理する必要があります。以下にて在宅訪問の一般的な流れをステップごとに解説します。

STEP1:依頼の受付

在宅訪問の依頼は、以下のルートから発生します。

1.医師、歯科医師からの指示

2.薬局窓口での相談

3.多職種(ケアマネージャー、訪問看護師)からの相談

4.患者さん、または家族からの相談

この際、患者さんの基本情報、主治医の氏名と連絡先、介護認定の有無、訪問に至る経緯や課題などを確認します。

STEP2:訪問準備

- 医師から診療情報提供書と処方箋を受け取る

医師が患者さんの状態や処方内容等を記載した「診療情報提供書」と、訪問指示が入った処方箋を受け取ることが必要です。 - 訪問日程調整

患者さんや家族と相談し、訪問日時を決定します。 - 必要書類(契約書、同意書)の作成

訪問前に患者さんまたは家族と契約を結び、必要な書類を準備します。

○ 個人情報使用同意書

【目的】在宅医療を提供するにあたり患者さんの個人情報を適切に取得・利用・管理するため、患者またはその家族の同意を得ること。

【記載内容】個人情報の収集・利用目的、収集される個人情報の範囲、個人情報の共有先、個人情報の管理と保護等

_

○ 居宅療養管理指導の同意書(介護保険適用の場合)

【対象】要介護認定を受けた患者さん

【内容】薬剤師が定期的に訪問し、服薬管理や指導を行うことを明記

【注意点】契約締結前にケアマネージャーと連携し、訪問頻度などを確認する

【記載内容】訪問回数、服薬指導や薬剤管理の内容、 費用負担(介護保険の適用範囲)、 患者さんまたはご家族の同意

__

○ 在宅訪問指導の同意書(医療保険適用の場合)

【対象】要介護認定がなく、医師から在宅療養が必要と判断された患者さん

【目的】医療保険を利用した在宅服薬指導を行うための確認書

【記載内容】訪問の必要性(主治医の指示に基づく)、指導内容(服薬指導、薬剤管理など)、費用負担(医療保険適用範囲)、同意取得

※医療保険適用の場合、法的には契約書の作成は必須ではありませんが、同意書や契約書の作成をしておくことが望ましいです。これにより、契約内容の明確化やのちのトラブル発生時の対策が可能となり、双方の安心感を高めることができます。また、利用者やその家族からの申し出があった場合には、これらの文章をデジタル形式で提供することも可能です。

___

○ 居宅療養管理指導サービス提供に係わる重要事項説明書

【目的】居宅療養管理指導サービスを提供するにあたり、患者やその家族に対して、サービスの内容・費用・個人情報の取り扱い等の重要事項を説明し、理解・同意を得ること。

__ - 計画書の作成

患者さんに対して適切な薬学的管理を行なうための計画を立て、その内容を記載した計画書を作成します。

__

○ 薬学的管理指導計画書

【目的】患者さんの服薬状況や薬物療法の管理を計画的に実施するために作成

【記載内容】患者情報、対象となる疾患・症状、服薬中の薬剤情報、服薬状況、薬学的問題と対応策、他職種との連携計画、評価と見直し予定 等

※最低月1回の見直しが必要です。

_ - 情報収集

主治医や訪問看護師から、患者さんの最新の健康状態を確認します。

_

STEP3: 在宅訪問・指導

患者さんとともに決めたスケジュールのもと、在宅訪問を実施します。

服薬状況の確認や薬の効果、副作用のチェックを通じて、患者さんの状態を把握し適切な指導を行います。

- 薬剤の確認と指導

○ 服薬状況の確認(飲み忘れや誤用のチェック)

○ 残薬の確認と整理(不要な薬を回収など)

○ 薬の効果や副作用の確認(患者に体調変化をヒアリング)

○ 正しい服薬方法の説明(飲み方や注意点を分かりやすく説明)

___ - 環境の確認

薬の保管状態や、薬を適切に服用できるために必要な周囲のサポート体制が整った環境であるか等を確認し、必要に応じて助言を行います。

STEP4:記録と報告

- 報告書の作成

訪問内容(患者の状態、服薬指導内容、気づいた課題など)を詳細に記録します。

_

○ 薬剤管理指導報告書

【提出先】主治医やケアマネージャー等

【作成目的】実施内容の記録、主治医やケアマネージャー等への連携のため

【記載内容】訪問日・訪問時間、服薬状況と患者の健康状態、副作用や新たな症状の有無、医師への相談事項(処方変更の提案など)、次回訪問予定

【提出期限】原則として訪問ごと(訪問終了後、速やかに主治医に提出)

_ - 主治医やケアマネージャー等への共有・訪問計画の立案

作成した報告書は主治医やケアマネージャーへ共有し、次回の訪問計画を立てます。

※計画書は最低月1回の見直しが必要です。

4.在宅業務を支援するつながる薬局の「在宅サポート機能」

在宅業務では、薬剤師が調剤から服薬指導、薬剤管理、そして医療チームとの連携まで、さまざまな業務を担うため、その負担が大きいのが現状です。

特に書類作成や訪問後の報告書作成・医師やケアマネの共有など、細かな作業が増えることで業務が煩雑になることがあります。

つながる薬局では、このような負担を少しでも軽減し、よりスムーズに効率的な在宅業務を進められるよう「在宅サポート機能」を提供しています。(オプションサービスです)

「在宅サポート機能」は、在宅指導に関する書類作成・送信にかかる時間や手間を削減する機能が備わっています。〈機能についてはこちら〉

・在宅訪問を実施しているが、書類作業が多く業務負担が大きいと感じている

・在宅訪問の件数を増やしたいと考えている

・訪問時のコミュニケーションに不安がある

などのお悩みを抱えている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

5.まとめ

薬局の在宅業務は、高齢者や通院が難しい患者にとって重要な支援となる取り組みです。薬剤師が担うべき業務には、調剤や服薬指導、薬剤管理、そして医療チームとの連携が含まれますが、業務負担や周知不足などの課題も存在します。

医療DXツールを上手く活用しながら、地域密着型の薬局として、在宅医療に積極的に取り組むための第一歩を踏み出しましょう。