デジタル化によって患者行動はどうなる?

2025年4月から医療DX推進体制整備加算の算定要件が改定され、電子処方箋の普及が加速することが予想されます。薬局経営におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の重要性がますます高まっていく中で、患者さんの行動はどのように変化していくでしょうか?また、オンライン服薬指導の活用は広がるでしょうか?

薬樹株式会社の中村様をお招きし、薬樹薬局が取り組むDXの最前線と、オンライン服薬指導の現状と展望についてお話を伺ったウェビナーを2025年4月16日に開催しました。今回はその内容の一部をご紹介します。

スピーカー:

薬樹株式会社 健ナビ事業本部店舗運営支援本部副本部長 薬剤師 中村 忠理 様

株式会社ファーマシフト 代表取締役社長 多湖 健太郎

目次

1.薬局DX動向と患者さんの薬局利用行動の変化

まずは、最近の薬局DXの動向をおさらいします。

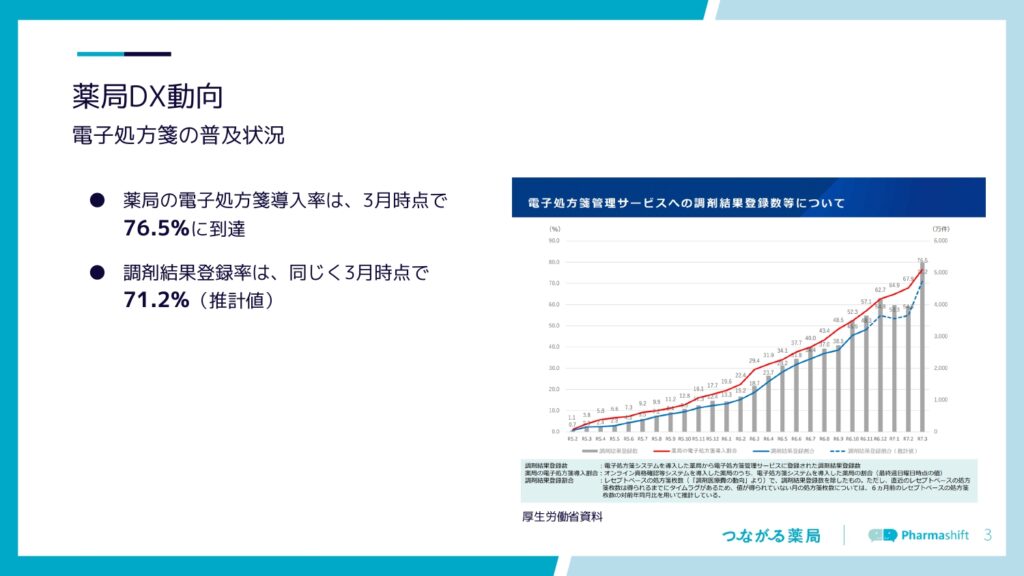

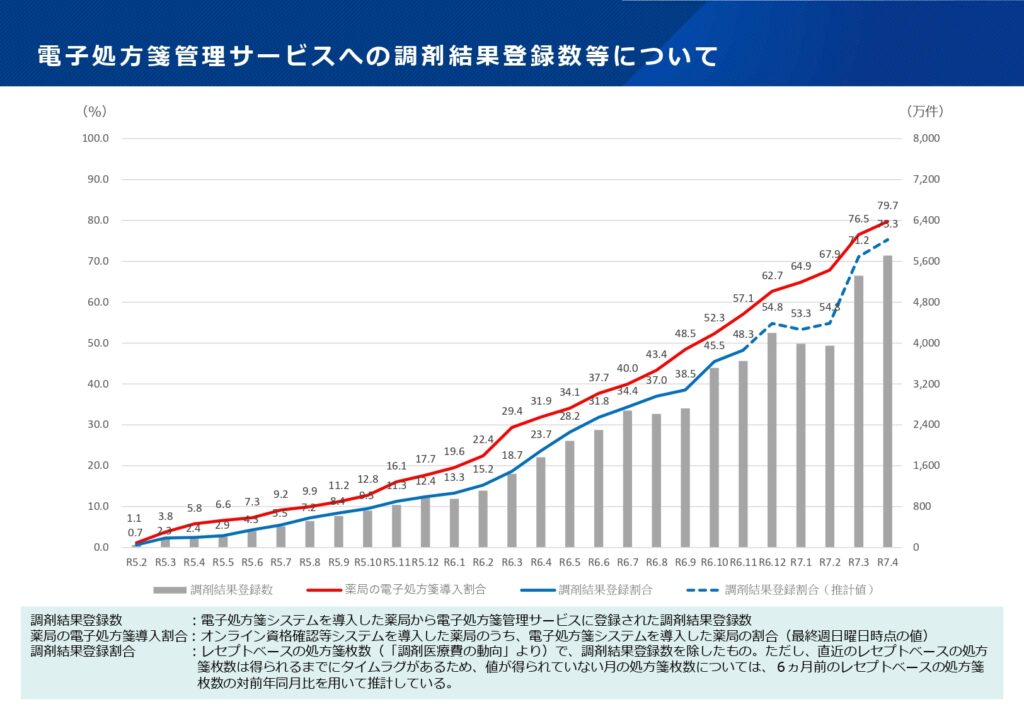

2025年3月時点で、薬局における電子処方箋導入率は76.5%。調剤結果の登録割合も71.2%(推計値)となり、急速な普及が進んでいます。特に2月から3月にかけて、医療DX推進体制整備加算の改正の内容が明らかになり、一段と普及が進んでいるのではないかと読み取れます。

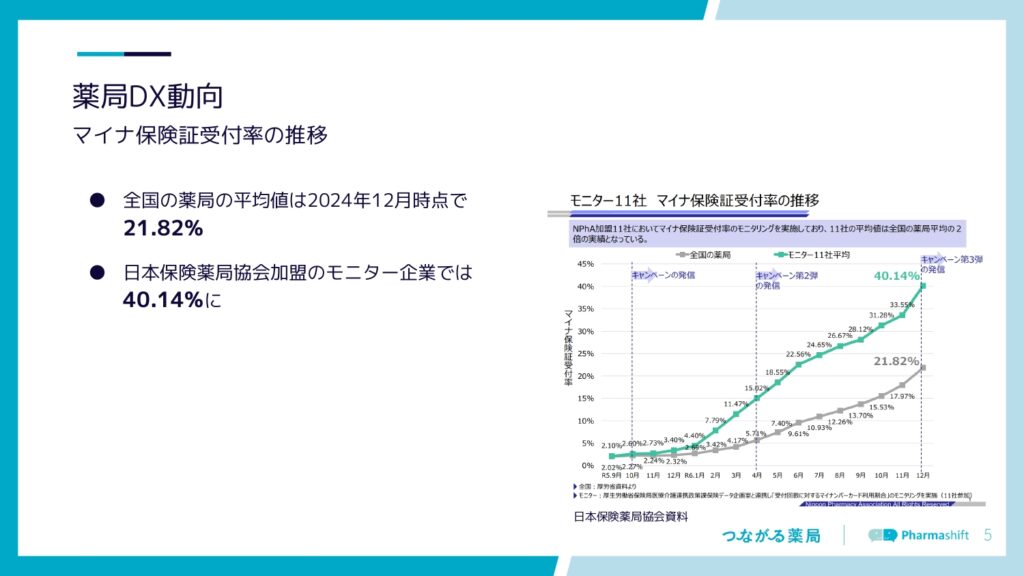

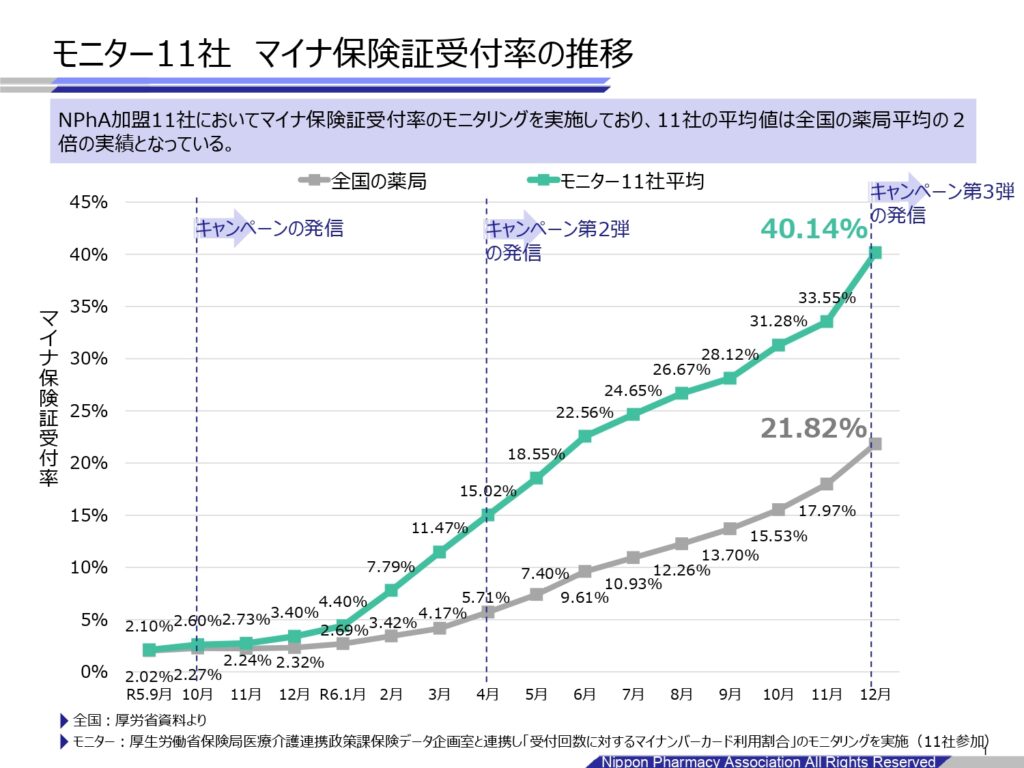

また、マイナ保険証の受付率も着実に上昇しています。日本保険薬局協会のモニター企業では、2024年12月末時点で40%を超え、全国の薬局の平均値も昨年の12月末時点で21.82%まで伸びています。

医療DX推進体制整備加算の改正

これらの背景には、医療DX推進体制整備加算の改正による制度面での後押しが大きく影響しています。

具体的な内容は以下です。

- マイナ保険証利用率目標値の引き上げ

- 電子処方箋対応体制の整備

- 調剤結果を原則当日中に電子処方箋管理サービスに登録すること

また、医科・歯科・調剤の間で点数の差が少なく、薬局業界に対する国からの期待も大きいことが伺えます。

オンライン服薬指導の普及状況

一方、オンライン服薬指導の体制整備も進んでいます。ある自治体の調査によると、9割以上の薬局が必要な設備を整備済みです。ただし、実施実績があるのは約4割にとどまっています。

オンライン服薬指導の普及が加速したきっかけは、2024年の診療報酬改定です。連携強化加算に、オンライン服薬指導体制の整備が要件として盛り込まれたことが大きな要因です。

連携強化加算の算定要件である医療措置協定の締結状況も報告されています。1月1日時点で4.8万件、約8割弱の薬局がすでに締結しており、この1年でかなり整備が進みました。

処方箋送信機能の活用事例 ─ 薬樹薬局の取り組み

ここからは、中村様に薬樹薬局の具体的な事例を紹介いただきました。

薬樹薬局は現在、関東を中心に141店舗を展開。処方箋送信機能を積極的に活用しています。特に、あるスーパーマーケット隣接店舗では、1日あたり20~30件もの処方箋送信が行われています。

患者さんの利用方法としては、

- 診察後に処方箋を送信し、スーパーで買い物後に薬局で薬を受け取る

- 遠方の医療機関で受診後、帰路の途中で事前送信し、到着時に受け取る

など、ライフスタイルに合わせた柔軟な活用が進んでいます。

特に夕方の受取希望者が多く、ピーク時間が午前中から夕方に変わるなど、シフト設計にも影響を与えているとのことです。患者さんが処方箋送信サービスを活用して、薬をもらいたいタイミングで取りに来るということが定着してきており、薬局側には「患者主体の薬局運営」がますます求められています。

2.オンライン服薬指導の活用方法と今後の展望

2024年の診療報酬改定で、連携強化加算の算定要件にオンライン服薬指導の体制整備が盛り込まれたことを契機に、「つながる薬局」には多くの薬局から問い合わせが寄せられました。2025年4月現在は導入店舗数6,000店舗に到達し、その中でオンライン服薬指導の実施件数も着実に増加・定着しています。

「つながる薬局」のオンライン服薬指導は、主に以下のようなシーンで活用されています。

オンライン服薬指導の具体的活用シーン ─ 薬樹薬局の取り組み

続いて、薬樹薬局のオンライン服薬指導の具体的な利用状況について中村様に伺いました。

薬樹薬局では、コロナ禍前から全店舗にオンライン服薬指導体制を導入しています。現在は4つのサービスを併用し、患者さんにとって最適な手段を提供しています。

オンライン服薬指導を利用される患者様の背景は以下の通りです。

このように、オンライン服薬指導は単なる「移動しなくて済む手段」ではなく、患者一人ひとりのニーズに合わせた最適な選択肢として浸透し始めています。

船橋北本町の店舗では、月に10件程度のオンライン服薬指導を実施しています。オンライン診療を実施している近隣医療機関の影響もあり、婦人科でのオンライン服薬指導が特に多い傾向にあるとのことです。

3.オンライン服薬指導の展望|今後の活用の広がり

今後のオンライン服薬指導の活用展望として、中村様は「リフィル処方箋+オンライン服薬指導+フォローアップ」という3つの組み合わせで取り組んでいく方針を示しました。

リフィル処方箋を発行された患者さんが継続的にかかりつけ薬局を利用しやすくするため、オンライン服薬指導を提案し、フォローアップを実施するという取り組みです。「つながる薬局」はこの一連の流れを一気通貫で支援できる点が強みであるため、活用を促進していきたいと中村様は話しています。

オンライン服薬指導と対面の服薬指導を利用シーンによって使い分けられることを知ってもらい、患者さんの薬局体験を最適化することが今後の薬局経営において重要となるでしょう。

4.まとめ

患者さんの薬局の利用方法は多様化しており、ライフスタイル等合わせた柔軟な対応が求められています。薬樹薬局の事例からは、処方箋送信機能やオンライン服薬指導の活用が、単なる効率化にとどまらず、患者さん一人ひとりに寄り添ったサービスとして機能しはじめていることが明らかになりました。今後は、デジタルツールを活用した継続的な支援体制の構築が、かかりつけ薬局としての信頼を高める鍵となります。患者さんの選択肢を広げることが、これからの薬局運営において重要な視点となるでしょう。